古物商許可証を取るためには、警察署へ古物商許可申請書類を提出しなければなりません。しかし、初めて書類を書く方にとっては何の書類が必要で、どのように書いて、どこに提出するのかが分かりにくかったりします。そこで、「古物商取得ガイド」として古物商の申請書類の書き方や警察署への提出についてまとめましたのでご参考にしていただければと思います。

そもそも古物商許可証は必要ですか?

古物商許可証は古物ビジネスのためのもの

古物商とは、読んで字のごとく「古物」の「商い」をすることであり、つまり古物をビジネスとして取り扱う場合に古物商許可証が必要となります。例えばヤフオクで仕入れた商品をメルカリで転売したり、リサイクルショップで仕入れた商品をamazonで転売したり、中古ブランド屋で購入した商品をeBayで転売したり、中古カメラ屋で購入した商品を自身が経営するネットショップで販売したりなど、いろいろな組み合わせが考えられます。これらはいずれも「安く仕入れて高く売る」ことであり、ビジネスそのものであると言えます。 逆に言えば、ビジネスではなく単に私物をメルカリなどのフリマアプリに出品したりするだけであれば古物商許可証は不要です。元々自分のものを売るだけであれば古物商許可証は不要なのですが、他からわざわざ仕入れてまで売る場合は古物商許可証は必要となります。

フリーマーケットに古物商許可証は必要?

フリマアプリではなく実際のフリーマーケットに関して言えば、主宰者や会場によっては古物商許可証が必要となる場合もあります。例えば骨董市のようなイベントに出店すようとする場合、主宰者があらかじめ出店条件として古物商許可証の提示が求められる場合もあります。ただし、家にあるいらないものをフリーマーケットに出店するぐらいの程度であれば古物商許可証は不要です。基本的にフリーマーケットはそのような趣旨で開催されることが多いですが、中には「プロ出店者」のような感じで、通常の店舗を所有しつつ、フリーマーケット会場でも出店するような人もいます。大体そのような人達はフリーマーケット会場へはトラックで乗り入れたりするので、明らかに一般の出品者とは異なります。蛍光色の値札をつけたり商品棚を導入したり、明らかにプロっぽいのですが、こういう人はビジネス目的で出品していますので、古物商許可証が必要になるでしょう。

越境ECに古物商許可証は必要?

越境ECとは、海外とのECのことです。具体的にはeBayや海外のamazonに対して販売や購入などを行うことです。例えばご自身が海外へ直接買い付けたものを日本国内で販売/転売する場合、古物商許可証は不要です。古物営業法はあくまで日本の法律であり、海外で買い付け・買取をしたものに関しては規制されません。例えばeBayでセラーと直接取引をして購入したのであれば古物商許可証は不要です。しかし、「輸入代行業者」のような業者を挟んでいる場合に関しては、古物商許可証は必要となります。それは、その業者が代行輸入した古物を購入したことになるからです。代行業者に取引等を依頼する場合、古物商許可証は必要となりますのでご注意ください。逆にメルカリなどで購入した商品をeBayに販売する場合、転売先が国内であろうと海外であろうと、日本国内で買取・買い付け・仕入れ・購入をする限り古物商許可証は必要となります。

新品転売に古物商許可証は必要?

店舗で商品を新品で購入したものを転売する場合は、店で購入した時点で法律上は古物としてみなされますので、古物商許可証は必要です。店で購入した後で「新品・未使用品」としてフリマアプリ等に出品した場合、その落札者がさらに転売する場合においても古物商許可証が必要となります。ですので、基本的には店から新品を仕入れる場合は古物商許可証は不要ですが、それを転売する場合は古物商許可証が必要であると考えてください。

リペアした商品を再販する場合は古物商許可証は必要?

壊れたものを修理することをリペアといいます。壊れたものを「無償で」引き取った場合は古物商許可証は不要です。しかし、「有償で」引き取る=買い取る場合は古物商許可証は必要となります。例え1円で買い取ったとしても古物商許可証は必要となりますのでご注意ください。

特定の人や企業に対してだけ仕入れる場合は古物商許可証は必要?

必要です。特定の人や企業からのみ古物の買取をする場合であっても古物商許可証は必要となりますのでご注意ください。

無許可古物営業をしていたら?

「これから古物商許可証を取得しようと思うのですが、取得する前から古物営業をしていたら逮捕されませんか?」という問い合わせをよく受けるのですが、基本的には警察署が過去に遡って調査するようなことはありません。ただし、申請してから許可証を取得するまでの間は古物営業をしてはいけません。その間に古物営業を無免許状態で行っていることが発覚した場合、法律で罰せられる場合があります(3年以下の懲役または100万円以下の罰金、若しくはその両方)。

古物のビジネスを始める前に

古物商許可証の取得・申請の欠格要件とは?

古物商許可証の取得が可能な事務所・物件について

古物営業をこれから始める!という方にとって、営業所をどこで登録しようか?あるいはそもそもここは営業所として登録できるのか?といった疑問はあるかと思います。そこで、これらの「古物商許可証の取得が可能な事務所・物件」について以下の記事にてお伝えします。

古物商許可申請

古物商許可申請に必要な書類一覧

許可申請に必要な書類は以下の通りです。

| 古物商許可申請に必要な書類 | 法人 | 個人 | 管理者 |

|---|---|---|---|

| 古物商許可申請書 | ○ | ○ | - |

| 誓約書 | 役員全員(役員用) | ○(個人用) | ○(管理者用) |

| 略歴書 (最近5年間の略歴を記載したもの) | 役員全員 | ○ | ○ |

| 本籍記載の住民票の写し (外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) | 役員全員 | ○ | ○ |

| 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書 | 役員全員 | ○ | ○ |

| 登記事項証明書 | ○ | - | - |

| 定款 | ○ | - | - |

1:古物商許可申請書

管轄警察署により古物商許可申請書のフォーマットは異なる場合がありますのでご注意ください。また、押印制度は廃止されましたので印鑑は不要です。

管理者について

古物商許可申請書において、管理者を1名定めなければなりません。管理者は誰でもいいわけではありません。要件は以下の通りです。

◆取り扱う品目の知識や経験を有している

これは絶対条件ではありませんが、例えば自動車や自動車部品等を取り扱う場合は3年程度の中古自動車業界での経験者と同一レベルの知識や能力が求められると言われています。それ以外の品目であっても、やはり知識や経験は欲しいところです。

◆他の従業員に対して指導・監督ができる立場である

上記の「知識や経験」にも関連しますが、店舗全体を統括し、他の従業員に対しても指導・監督ができる立場の人が管理者に望ましいと言えます。逆に言えば、入社したばかりのド新人を管理者に選任するのは望ましくないことであると言えます。

◆欠格事由に該当しない

管理者の欠格事由は以下の通りです。

・未成年者

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・住所が定まっていない者

・禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していない者

・古物営業法違反(無許可営業や許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑)に処せられ、刑の執行が終わってから5年経過していない者

・背任、逸失物横領、盗品等の有償譲受などの一定の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していない者

・暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者

・心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

上記のうち、未成年者に関しては古物商許可証の申請は例外的にできることがありますが、管理者の選任に関しては一切の例外なくできません。

◆営業所に常勤できる

管理者は営業所に常勤できなければなりません。片道2時間以内の距離が目安となります。北海道に住んでいる従業員を東京の営業所の管理者に選任することはできません。また、1営業所につき1管理者というのが大原則です。複数の営業所にまたがって登録をすることはできません。

◆警察官との受け答えができるだけの日本語会話能力を有する

これは、外国人が管理者に選任された場合です。今後外国人を採用し、キャリアを積んだのちに管理者に選任するリユース企業は増えていくものと思われますが、立ち入り調査の際に警察官から受けた質問に適切に答えられるだけの日本語会話能力が必要です。

古物の13区分一覧表

| 区分 | プレート表示 | 物品例 |

| 美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |

| 衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |

| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |

| 自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |

| 自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |

| 自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |

| 写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |

| 事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |

| 機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |

| 道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |

| 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |

| 書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |

| 金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |

古物商許可申請書の1枚目にある「主として取り扱おうとする古物の区分」には、どれか1つに○をします。また、2枚目の「取り扱う古物の区分」には、取り扱う可能性のある古物の区分全てに〇をします。たまに13区分全てに〇をする人がいますが、例えば自動車に〇をつけた場合に、車両を保管する場所の証明書(駐車場契約書・車庫証明書等)を求められる場合もあります。あくまで将来的に取り扱う可能性のあるものだけに○をするようにしてください。

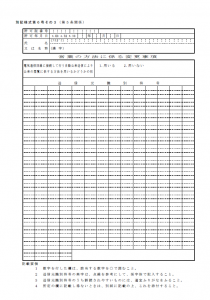

URLの届け出について

古物商許可申請書の3枚目には「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」と書かれていますが、つまりインターネット上で古物営業を行うかどうかを問われており、行う場合はそのURLを記載しなければなりません。但し、インターネット上で古物営業を行う場合においてもURLの記載が不要である場合があります。

◆URLの届け出が不要の場合の代表例

- メルカリ

- ヤフオク(個人出品)

- 店舗の場所や営業時間など単に店舗の案内だけをする場合など古物の情報を掲載しないホームページ

◆URLの届け出が必要の場合の代表例

- amazon(ストアフロントまたは出品リストのページ)

- ヤフオク(ストア登録をしている場合、そのストアフロントのページ)

- BASE(ネットショップのトップページ)

- カーセンサー(ストアフロントのページ)

- その他ご自身でドメインを取得し、HPを立ち上げた場合

URLの届け出が必要である場合、そのページは不特定多数のユーザーが閲覧できるページであることが前提となります。それ故、記載するページはトップページもしくはストアフロントのページになります。それに対して、トップページが不特定多数のユーザーが閲覧できない状態(例えばログインしなければマイページにアクセスできない等)であれば、URLの届け出は不要となります。

ちなみに商品の個別のページを届け出ることはできません。通常の場合、商品が売れるとそのURLも消滅するためです。ですので、届出をするURLは、いくら商品が売れても消滅しないストアフロントのページを届け出る必要があります。例えばメルカリの場合は、そのようなストアフロントのページが存在せず、ログインしなければマイページにアクセスすることができず、不特定多数のユーザーが閲覧できない為、提出できるURLがありません。従ってメルカリを使用して古物営業を行なう場合は、URLの届け出は不要です。

◆URLの使用権限を疎明する資料

URLの届け出をする場合、そのURLの使用権限を疎明する資料を追加で提出する必要があります。つまり、自分自身にURLの所有権を証明するための資料です。代表的なものは以下のものがあげられます。

- プロバイダの契約書或いはドメインの割当通知書等の写し

- WHOIS検索結果をプリントアウトしたもの

- 「WHOIS検索」とは株式会社日本レジストリサービスのものをいいます

- ウェブサイトのスクリーンショット

- URLとサイトタイトル、申請者名が確認できること

求められる資料は、届出をするHP・ウェブサイト・プラットフォームの契約状況により異なります。また、管轄警察署によっても求められる書類は異なります。基本的には「URL」「申請者名」「発行元(プロバイダ名)」が書かれていることがポイントとなります。

また、古物商許可申請時には「用いない」として申請し、許可証交付後に「用いる」として変更届出を行うことによりURLの疎明資料等を提出することもできます。この場合の手数料は不要ですので、古物商許可申請時にどうしても疎明資料の取り寄せに時間が掛かる場合は、取り急ぎ「用いない」として申請してみてはいかがでしょうか。

2:誓約書

各都道府県の公安委員会によりフォーマットが異なります。また、「個人用」「法人用」とは別に「管理者用」の誓約書もあります。例えば個人事業主として個人で古物営業を行う場合、「個人用」と「管理者用」の計2通の誓約書が必要となりますのでご注意ください。

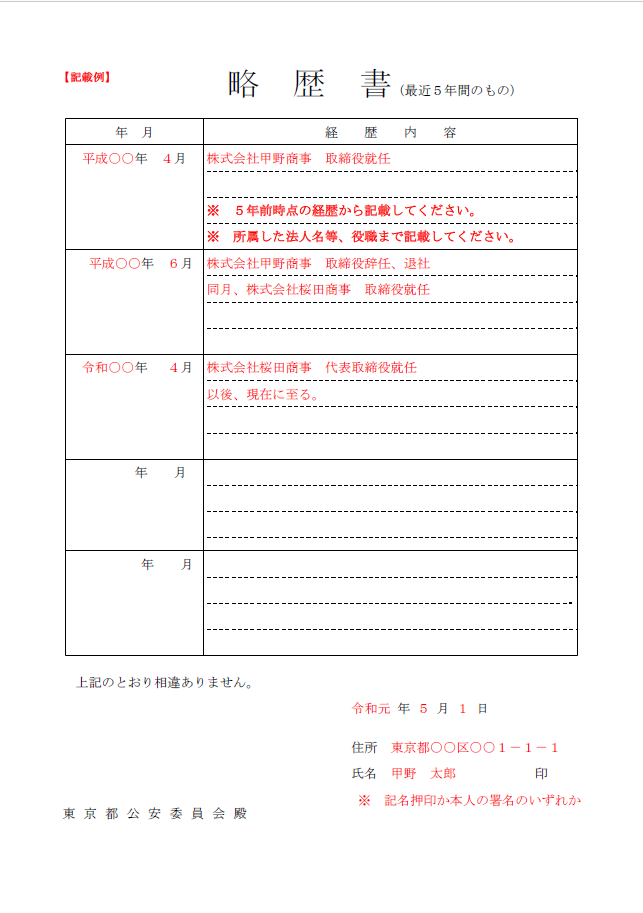

3:略歴書

決まった様式はないため、各都道府県の公安委員会により様式が異なる場合がある。

実は略歴書に関しては各都道府県の公安委員会により書式・様式が異なります。まずは管轄の警察署のHPから書式をダウンロードしてください。場合によってはダウンロードページがない場合もあるため、その場合は管轄の警察署にご相談ください。

最近5年間の経歴を記す。その際、空白期間を極力作らないようにする。

そもそもなぜ略歴書が必要なのか?その目的は、古物商許可の欠格事由に該当するかどうかを警察署が判断をするためです。欠格事由に該当する場合は古物商の許可が下りない場合があります。それ故、虚偽の記載は許されません。正直に書きましょう。虚偽の申請をした場合は20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ただ、いわゆる「履歴書」とは異なり、申請者が過去5年間に犯罪を犯していないかどうか(欠格要件に該当しないかどうか)を警察署が確認することを趣旨としたものです。ですので、転職回数が多くてもそれだけで却下になることはありませんが、空白の期間を作らないようにしてください。例えば、企業を8月に退職し、10月に別の企業に転職した場合、9月の間は無職期間であるため、以下のように記載するといいでしょう。

- 8月末 株式会社○○ 退職

- 9月 無職

- 10月 △△株式会社 入社

- 現在に至る

ポイントは前職を退職したのが8月である場合、単に8月と書いて提出するのではなく、8月末と書く必要があります。もちろん、「8月20日に退職、8月21日から10月9日まで無職、10月10日より△△に入社」といった感じで事細かく書くのが100点満点の略歴書であると言えます。基本は、「空白期間を作らない」というのがポイントです。無職であれば「無職」と書いてください。空欄での申請は認められません。履歴書とは異なり、職歴や学歴を問われるわけではありません。最近5年間のうち、以下の欠格事由に該当するかどうかをみるためです。

参考:古物商許可申請ができない欠格事由

- 罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行が終了してから5年が経過していない者

- 刑の執行を受けなくなって5年が経過していない者

- 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過していない者

- 刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者

住所は住民票の表記の通りに記載しなければならない。

本籍、住所、氏名と生年月日を記載しますが、住所は住民票の表記の通りに記載しなければなりません。○○番地や〇丁目を勝手に略したりして記載してはなりません。ですので略歴書を記載する前に事前に住民票を取得することをお勧めします。

1枚の様式に書ききれない場合は別紙を添付する。

最近5年間で転職を繰り返したり社内異動があったりして、略歴書に書ききれない場合は別紙を添付するようにしてください。

4:本籍記載の住民票の写し

本籍地が記載されている住民票の写しを、住民票を発行する役場にて取り寄せます。記載欄の「本籍地」にチェックを入れなければ本籍地が記載されません。本籍地の記載なき住民票は却下となりますのでご注意ください。また、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

また、住民票の取り寄せ自体は、マイナンバーカードがあればコンビニでも発行できます。

5:本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

ここでいう「身分証明書」とは、運転免許証やパスポートのことではありません。本籍地の役所が発行する書類であり、破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。住民票の住所地と本籍地が異なる方の場合、この身分証明書は本籍地の役所で取り寄せなければなりませんので注意が必要です。

法人申請の注意点

役員の数が多ければ多いほど、用意すべき書類が増える

略歴書・誓約書・住民票の写し・身分証明書は監査役も含む役員全員分取り寄せる必要があります。役員の数に比例して法人として古物商許可証を取得・申請する際の申請書類が増えることになります。これらの書類を取り寄せ、作成するだけでも膨大な時間が掛かると言えます。

法人申請の際に必要な書類一覧

- 古物商許可申請書

- 定款(事業目的に「古物営業」に関する記載があるもの)のコピー

- 法人登記事項証明書

- 5年間の略歴書(監査役も含む役員全員分)

- 住民票の写し(海外の方は外国人登録証明書の写し・監査役も含む役員全員分)

- 誓約書(監査役も含む役員全員分)

- 役所発行の身分証明書(監査役も含む役員全員分)

- ホームページ取引を行う場合、ホームページのURLを使用できる権限と疎明資料

役員の数が多ければ多いほど、欠格要件に該当するリスクが増える

役員のうち一人でも、何らかの欠格要件に該当する場合は法人としての古物商許可証を取得・申請をすることはできません。役員の数が多ければ多いほど、欠格要件に該当するリスクが増えます。

主な欠格要件

- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

- 犯罪者

- 懲役刑及び禁固刑の判決を受けた者

- 罰金刑の判決を受けた者

- 窃盗罪

- 背任罪

- 遺失物横領罪

- 盗品等有償譲受け罪

- 古物営業法違反

- 無許可営業

- 古物商許可の不正取得

- 古物商許可の名義貸し

- 営業停止命令違反(最も長くて6か月程度、最も短くて3日程度)行商を行う際に行商従業者証または古物商許可証を携帯していなかった

- 品触れ相当品を届出しなかった

- 警察(公安委員会)の指示に従わない

- 他の法律に違反した

- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者

- 暴力団員

- 暴力団をやめて5年経っていない者

- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)

- 『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者

- 住居の定まらない者

- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者

- 不正な方法で古物商許可を取得した、または古物商許可の取得時は欠格要件に該当しなかったが、取得後欠格要件に該当した

- 6か月以上営業を休止していて、再開のめどが立っていない

- 古物商許可証の取得後、6か月以内に営業を開始しなかった

- 3か月以上所在不明になっている

- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

- 未成年者

ちなみに、法人申請の際に欠格要件に該当すると申請できないのは「非常勤取締役・監査役を含む役員全員」と「管理者」です。役員や管理者に該当しない正社員やパート・アルバイトなどの一般従業員は含まれません。仮に一般従業員の一人が欠格要件に該当する場合であったとしても、法人の古物商許可証の申請・取得は可能です。ただし、管理者に一般従業員を充てることはあるかと思いますので、一般従業員が欠格要件に該当するかどうかを確認する必要はあります。

主たる営業所と本店所在地は必ずしも同一でなくてもよい

主たる営業所は本店所在地にしなければならないわけではありません。あくまで、実際に古物営業を行う営業所を記入するようにしてください。

定款の「事業目的」の欄に、古物商に関する記載がなければならない

登記簿謄本に会社の目的欄があり、そこに古物営業に関する記載がある必要があります。ただし、その記載をもって定款に代えることはできません。定款は定款で必ず必要となります。

会社の目的欄に古物営業に関する記載がない場合は定款変更を行い、事業目的の欄に古物商・古物営業に関する文言を記載する必要があります。また、登記事項証明書でも事業目的を確認することができます。

定款の事業目的欄に古物商に関する記載を追加する場合、まず株主総会の特別決議で定款の変更をします。その後、本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行います。その際は、定款を変更した株主総会議事録と、登録免許税3万円が必要となります。

従業員一個人が古物商許可証を取得していたとしても、あくまで法人として古物商許可証を取得しなければならない

例え従業員や役員のうちどなたかが個人の古物商許可証を取得していて、それを法人としてそのまま使うことはできません。あくまで法人は法人名義の古物商許可証を取得しなければなりません。

自社の役員が、古物商許可証を取得している他社の役員を兼務することはできる

例えば複数のグループ会社を経営する社長が、各々の会社の古物商許可証の申請・取得することは可能です。会社によって取扱い商材が異なり、申請すべき古物13区分が異なる場合は、このように各々の会社の古物商許可証の申請・取得すると効率的です。

役員に外国人がいる場合の注意点

必要となる書類

■住民票の写しの代わりになる書類(外国人役員が外国に住んでいる場合)

外国人役員が外国に住んでいる場合は日本に住所がない為、日本の住民票の写しを発行することができません。その場合、住民票の写しの代わりになる書類を提出する必要があります。何が必要となるのかは各警察署によりけりですが、大まかに言えば下記のような書類が求められる可能性があります。

- パスポートのコピー

- 公的機関が現住所を証明した書類

- EMSなど郵便物の伝票のコピー

■役所発行の身分証明書の代わりになる書類

外国人の方は外国籍なので、日本に戸籍がありません。それ故、役所発行の身分証明書を発行することがどうしてもできません。その場合、その身分証明書の代わりとなる誓約書のような資料を作成する必要があります。この資料の様式は特に決められておらず、管轄の警察署によって異なります。

役所発行の身分証明書を提出する目的は、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ではないことを証明すること」にあります。それ故、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ではない旨が記載された誓約書を作成・提出する必要があります。また、この資料とは別に日本人2名以上が署名した証明書が必要となる場合があります。

必要となる在留資格

外国人が古物商許可証を申請・取得する上で必要となる在留資格は以下の通りです。基本的には下記の5つの在留資格以外では古物商許可証の申請・取得はできません。

- 永住者

- 定住者

- 日本人の配偶者等

- 永住者の配偶者等

- 経営・管理

必要となる日本語会話能力

特に外国人を管理者に選任する場合、警察官による立ち入り調査の際に受け答えができるだけの日本語会話能力が必要となります。

警察署へ古物商許可申請書類を提出

どこの警察署が管轄になるのか?

管轄となる警察署は古物営業を行う主たる営業所の住所の管轄警察署です。代表者のご自宅の住所地ではなく、主たる営業所の住所地が基準となりますのでご注意ください。

どのタイミングで行けばいいか?

神奈川県警察は平日の9:00~16:00、警視庁は8:30~17:15です。土日祝は原則休みです。申請する際は必ず一度予約を入れるようにしてください。担当は生活安全課です。とりあえず1Fの受付で、古物商の申請に来た旨を伝えてください。いきなり生活安全課に行くと嫌な顔をされることがありますので、受付を通して生活安全課へ行くようにしましょう。

郵送による受付は可能か?

現在のところ郵送では受け付けてもらえません。古物営業に関する注意点や質問などを警察官から受けるため、やはり直接警察署に出向く必要はあります。

申請ではどのようなことを聞かれるのか?

ヒアリングの内容は、それぞれの警察署の古物担当の方によりけりです。申請者が行おうとする古物のビジネスにまつわる基本的な内容が殆どです。過去に警察署で受けた質問の一部を下記にまとめましたので、ご参考になれば幸いです。また、外国人の方の場合はこのヒアリングを通して正確な受け答えができるかどうか、つまり日本語が堪能であるかどうかを警察官によって判断されます。日常会話程度の会話力があれば特段問題ないかと思います。

仕入れ・販売について

- 取り扱う古物は、どこから(誰から)仕入れますか?

- 古物の販売はどうやって行いますか?

- 在庫はどこに保管しますか?→特に自動車を取り扱う場合は必ず聞かれます。

主たる営業所について

- 古物営業のための顧客の来店はありますか?

- 事務所は、個別に区画されてますか?

- 保管場所にカギを掛けることはできますか?

管理者について

- 過去に古物営業の経験はありますか?

- 管理者の方は、他の営業所と兼任してないですか?

- 管理者の方は、古物を適正に扱えますか?

- 管理者の方は、営業所まで通勤できますか?

申請手数料はいくらで、どのように支払えばいいのか?

古物商許可申請書を提出した後に支払います。全国一律19000円です。東京都以外は道府県の収入証紙を購入します。購入場所は各警察署によりけりです。1階の証紙購入窓口で購入する場合もあれば、離れの小屋のようなところまで行って購入する場合もあります。 東京都の申請手数料の支払方法に関しては、まず生活安全課の古物担当に申請書類を提出し、書類に不備がなければ1階の支払窓口で申請手数料を支払い、納入通知書兼領収証書を受け取ります。その後再び生活安全課に戻り、申請・届出受領書を受領して完了となります。

申請から許可証の受領まではどれぐらいかかるのか?

標準処理期間は40日です。申請してすぐに許可が下りるわけではありません。概ね2か月ほどかかるものであるとお考え下さい。

許可証が発行されるまでの間は何をしていればいいのか?

ウェブサイトを作る

ウェブサイトの作成は地味に時間が掛かりますが、古物営業を行っていく上で欠かせない広告ツールです。また、ブログを更新することによりページ数を増やし、アクセス数を伸ばしていきます。そもそも、どんなターゲットを想定し、何を売り出していくのかなど、「ウェブサイトの作成」と一言で言っても、実はかなり奥が深く、しっかりとサイトを作っているうちにあっという間に40日が経過します。申請時にサイトができていなくても、とりあえず先に登録し、後からURLの届出(変更届)を提出すればいいのです。先に申請、その後サイト作成です。

仕入れ先・販売先の開拓

何をどこから仕入れるかにもよりますが、仕入れができなければ売り上げも立ちません。許可証を取得してからすぐに売り上げを作れるよう、この期間のうちに仕入れ先と販路を明確にしつつ、更なる拡大戦略も立てましょう。ただ、あくまで「戦略を立てる」ことだけに注力し、実際に動くのは許可証を取得してからです。

古物台帳の作成・配備

古物台帳を作成し、帳簿をつけることは義務付けられております。上記の仕入れ先・販売先の開拓とともに、古物台帳の作成・配備は古物営業のための準備の一つとして非常に重要です。

必要備品の購入とセッティング

パソコンやプリンタなど、必要備品はあらかじめこの期間に購入しておきます。特にパソコンをこれから購入する場合はセッティングに時間がかかります。また、古物営業のために電話回線を配備・設置する場合もそのセッティングに時間が掛かります。単に購入すればすぐに使えるようなものはいつでもいいのですが、セッティングに時間が掛かるものはこの期間に優先的に購入し、使用可能状態にします。

競合調査をする

競合他社の情報を多く仕入れましょう。他社のサイトをくまなく見たり、実店舗があれば調査に行ったりします。実際に古物営業がスタートすると、競合調査をする時間もなくなったりしますので、この期間中にしっかりやっておくといいでしょう。

古物商許可証に有効期限や更新制度はあるか?

古物商許可証の更新制度については有識者間において議論されているところではありますが、現状ではそのような更新制度は採用されておりません。基本的には一生涯有効となります。ただし、住所が変わったり取扱い区分の変更があった場合はその都度変更申請をする必要があります。また、いくら一生涯有効とは言え、古物営業を6か月以上やらなければ取り消されてしまう場合があります。また、自分の意思で古物営業をやめる場合は古物商許可証を自主返納しなければなりません。辞めた後も記念に取っておく、というわけにもいかないのです。

古物商関連記事