トラブル– category –

-

本人確認方法について

買取を行う際、本人確認は必ず行いましょう。ここでは、本人確認方法についてお伝えします。 【有効な本人確認書類】 買取時に行う本人確認の身分証明書は、具体的にどんなものがありますか? 運転免許証 健康保険証→記号・番号を控えることはできません。... -

警察署へ古物商許可申請をしよう!

古物商許可証の申請はどこで行えばいいのですか? 【古物商許可証の申請はどこで行えばいいの?】 古物営業を行う営業所の住所の管轄警察署です。自宅の近くとか、会社の近くとか、近くの交番とか、警察署であればどこでもいいわけではありませんのでご注... -

古物商許可証の取得・申請の欠格要件とは?

古物商許可申請における欠格要件についてお伝えします。以下に該当する欠格要件がある場合、古物商許可申請はできません。 【1:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者】 逆に言えば、復権を得ていれば古物商許可申請は可能です。ここでいう「復権を... -

副業として転売を行うにあたり、古物商許可証は必要?

テレワークなど在宅勤務が続いて、少し家の中を整理しているうちに不用品が出てきたのでメルカリに出品しました。この場合は古物商許可証は必要ですか? 必要ありません。自分の持ち物を単に処分する目的でメルカリなどフリマアプリに出品する程度であれば... -

法人申請の際の注意点

【役員の数が多ければ多いほど、欠格要件に該当するリスクが増える】 役員のうち一人でも、何らかの欠格要件に該当する場合は法人としての古物商許可証を取得・申請をすることはできません。役員の数が多ければ多いほど、欠格要件に該当するリスクが増えま... -

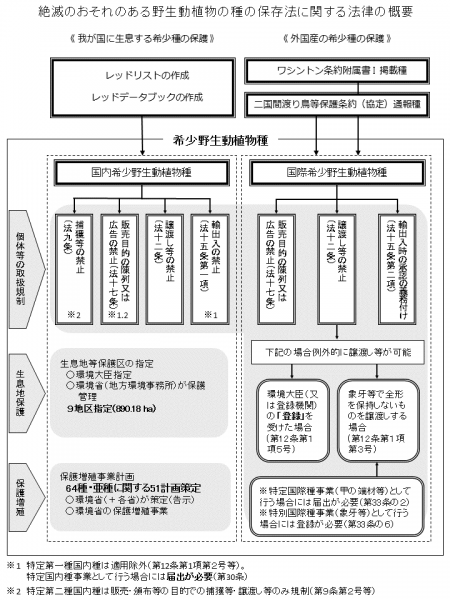

種の保存法を理解し、象牙やタイマイについて正しい取引をしましょう!

先日、古物商及び種の保存法に関する以下のようなニュースがありました。 絶滅の恐れがあるフンボルトペンギンの剥製(はくせい)を売買したなどとして、警視庁は11日、いずれも古物商で、埼玉県川口市の57歳と松山市の41歳の男2人を種の保存法違反(譲り... -

古物商許可申請における返納と取消/再取得と再発行とは?

古物商許可申請における返納及び取消についてご説明します。まず、以下のケースに該当する場合は古物商許可証を返納しなければなりません。 【古物商許可証を返納しなければならないケース】 古物商の営業をやめる(=廃業) 古物のビジネスをやめる/たた... -

古物商許可証の取得が可能な事務所・物件について

古物営業をこれから始める!という方にとって、営業所をどこで登録しようか?あるいはそもそもここは営業所として登録できるのか?といった疑問はあるかと思います。そこで、これらの「古物商許可証の取得が可能な事務所・物件」についてお伝えします。 【... -

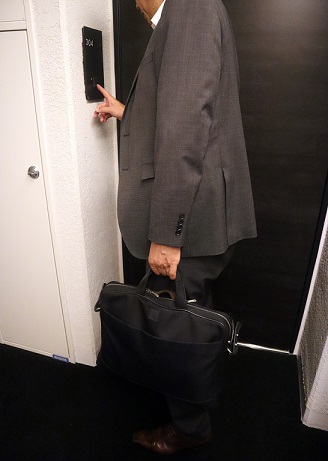

出張買取:理論編

【クーリングオフの適用】 買取をする際にクーリングオフが適用されるのは、どんな場合ですか? 出張買取や訪問買取の場合、 売主が売買の申込書や契約書を受け取った日から8日以内は、売主は商品の返却要求ができます。これは、いわゆる押し買い業者によ...

1