管轄警察署は本当にそこで正しいですか?

どこが自分の管轄警察署なのか?それは営業所の住所を基準とします。自宅と営業所が異なる、法人の方であれば本店所在地と営業所が異なる、といったことは多々あります。

また、東京23区内のように同じ区なのに管轄警察署が異なる場合もあります。東京都・神奈川県の各管轄警察署に関してはサイドメニューにまとめてありますのでご確認ください。

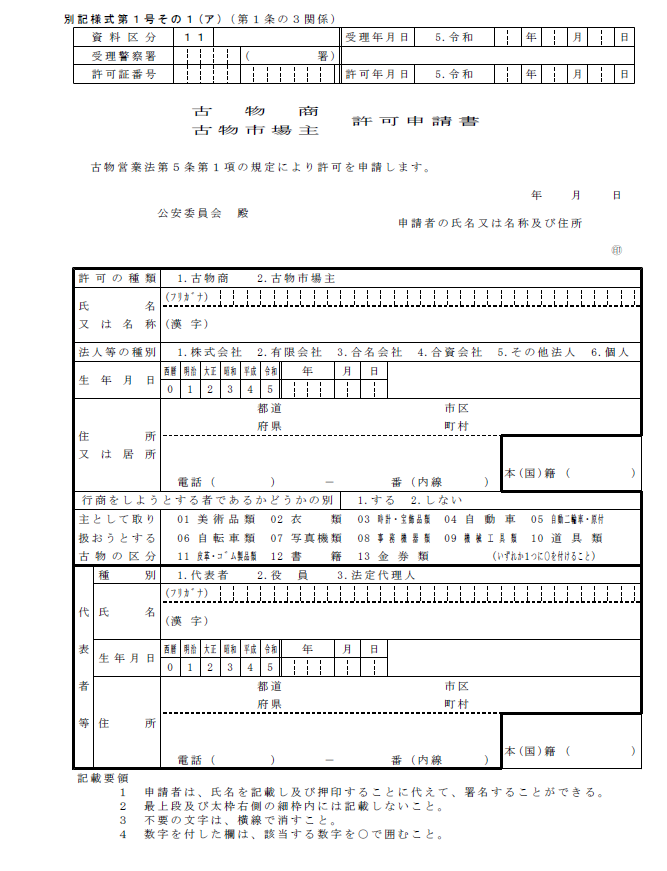

許可申請書のフォーマットは本当にそれで合っていますか?

管轄警察署により古物商許可申請書のフォーマットは異なります。特に県をまたがって営業する場合などは要注意です。

申請する古物の区分は適正ですか?

| 区分 | プレート表示 | 物品例 |

| 美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |

| 衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |

| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |

| 自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |

| 自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |

| 自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |

| 写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |

| 事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |

| 機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |

| 道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |

| 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |

| 書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |

| 金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |

古物営業法施行規則第2条より

主として取り扱う古物の区分を上記の13分類の中から一つ選ばなければなりません。また、申請後に区分の異なる物品を新たに扱う場合や、扱う物品を変更した場合は、変更日より14日以内に公安委員会に届け出なければなりません。

なお、古銭或いは趣味で収集された切手やテレカ等は本来の使用目的に従って取引されたものではないとみなされるため、古物には該当しません。

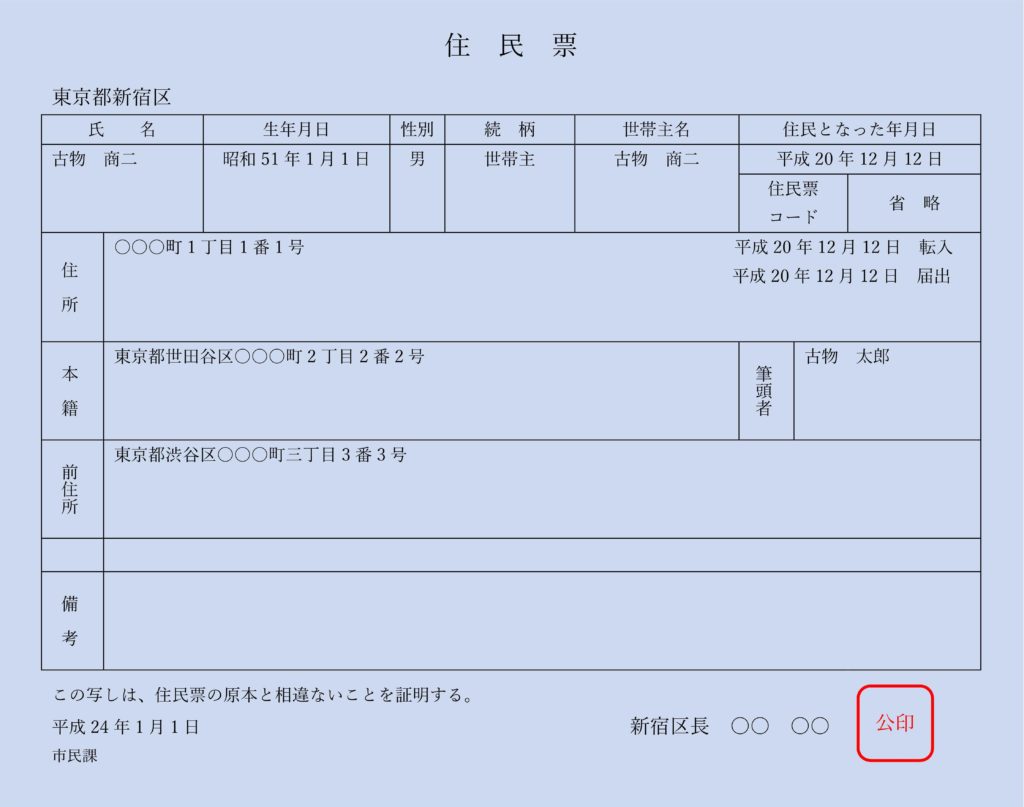

住所は本当にそれで合っていますか?

「自分の住所ぐらい間違えないよ!」という人もいるかともいますが、古物商許可申請書における住所は必ず住民票記載の住所である必要があります。また、住民票の写しに関しては本籍記載のものが必要です。

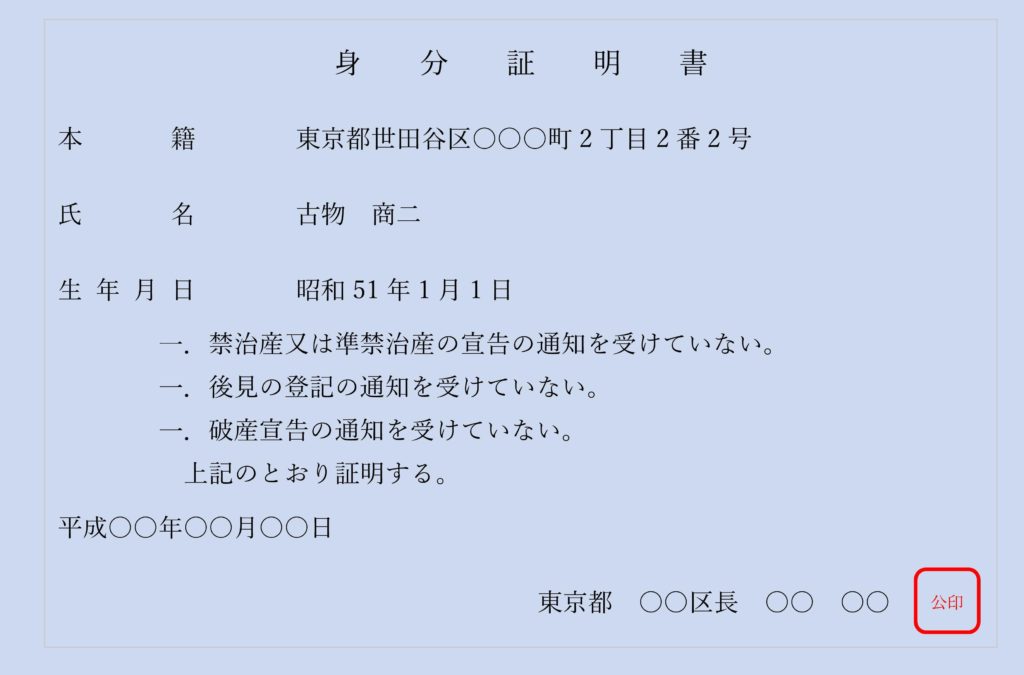

身分証明書は本当にそれで合っていますか?

一般的な身分証明書というと、運転免許証や保険証、パスポートなどですが、古物商許可証を取得・申請する際に必要な身分証明書というのは、役所発行の身分証明書です。「警察署に提出する書類だから運転免許証でいいよね♪」ということでは済まされません。

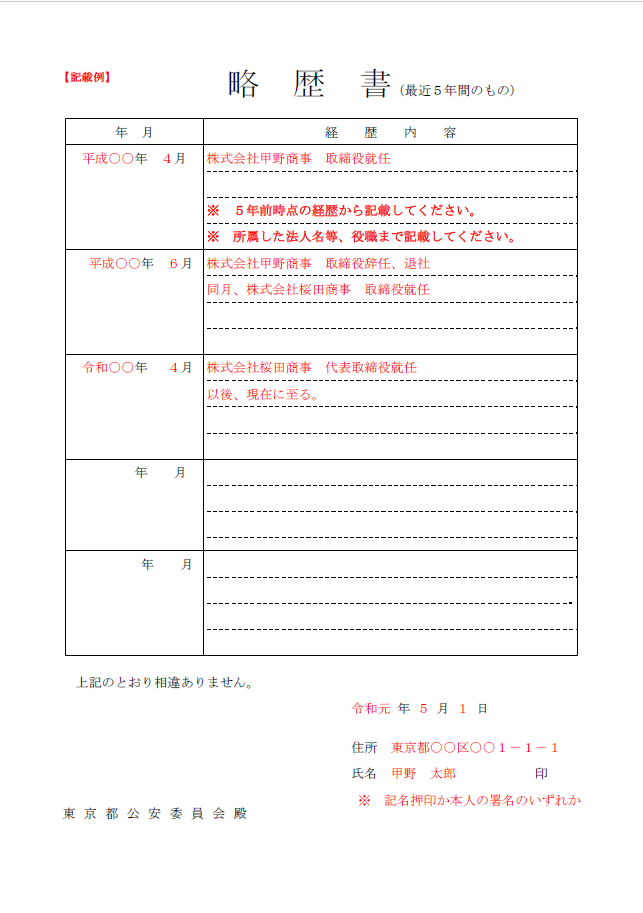

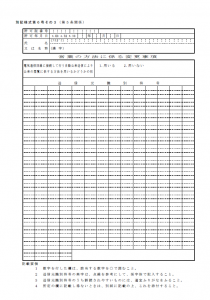

略歴書の書き方はそれで合っていますか?

実は略歴書には特に決まったフォーマットがあるわけではありません。しかし、空白期間を作らないように記入をすることがポイントです。無職だった時期は正直に「無職」と書きます。履歴書ではないので、無職だった時期が長くても古物商許可申請においては特に不利にはなりませんが、空白のまま申請・提出すると不利になりますよ。

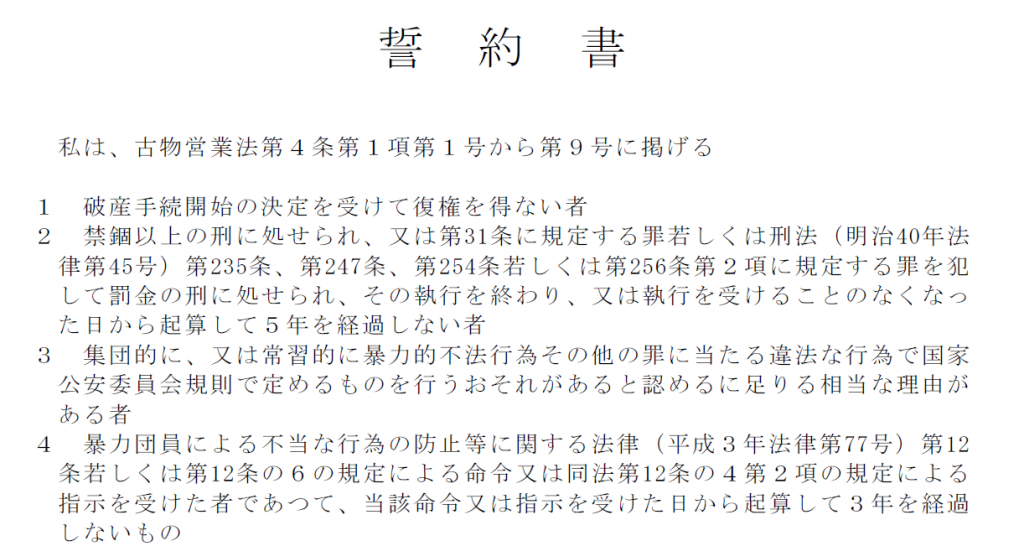

誓約書は全て揃っていますか?

個人として古物商許可申請をする際に、誓約書は個人用の1通だけで足りますか?私が管理者を兼ねているので、1枚でいいのかな、と。。

申請者が管理者を兼ねている場合であっても、誓約書は個人用と管理者用の2通必要となります。誓約書の内容が微妙に異なるので、よく読んだ上で記名をするようにしてください。

URLの使用権限を証明する書類・疎明資料はそれで大丈夫ですか?

ホームページのURLを記入するだけでなく、そのホームページの使用権限を証明する資料(疎明資料)の提出が必要となります。

その他のチェックポイント

友人と共同でリユースビジネスを始めようと思っています。主たる営業所が全く同じ場所で同時申請はできるのですか?

基本的にはできるものであるとお考え下さい。原則として1営業所につき1管理者です。しかし、同一の営業所につき各々がそれぞれ古物商許可申請することも出来ます。ただ、この件については各警察署の古物担当によって対応が異なりそうな気がします。気になる場合は弊所までご相談ください。

個人で古物商許可申請をしたのですが、個人名とは別に屋号があります。なので、HPには屋号を記載しようと思うのですが、それで問題ありませんか?

それはできません。なぜなら、個人で古物商許可申請をした場合は、その個人名で古物商許可申請を受けたのであり、屋号は営業所の屋号にすぎません。HPに許可番号等の「古物営業法に基づく表示」記載する際は、申請した個人名をフルネームで記載しなければなりません。「名字だけ」「旧姓」「通称」も認められていません。

これはHPだけでなく、古物商プレートにも同様のことが言えます。個人で申請し、営業所の屋号が別にあったとしても、プレートの表記は申請した際の個人名となります。

古物商許可申請書の右上の住所・氏名欄は必ず手書きでなくてはいけないのですか?ゴム印があるので、それを「ポン」と押して足りるのであれば楽なのですが。

古物商許可申請書の記載要領には「申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる」とあります。つまり、手書きによる署名がベストではありますが、ゴム印+社判による押印でもOKとも読み取ります。申請の際は念の為管轄警察署に尋ねてみましょう。

自力でやろうとすると、なんやかんやで大変ですね。

はい、書類を揃えるのも大変だし、作成するのも結構な手間です。これから古物商許可証を申請しようとされる方にとっては、古物商許可証を取得することはゴールではなくスタートです。そのスタートラインに立つべき大事な時に書類の取り寄せや申請で時間を取ってはいけません。ここはぜひ、書類作成・申請のプロである行政書士にアウトソースして頂き、ご自身はスタートアップのための準備に時間を割いてください。

第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

古物営業法 第五条(許可の手続及び許可証)

氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分

第十三条第一項の管理者の氏名及び住所

第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別

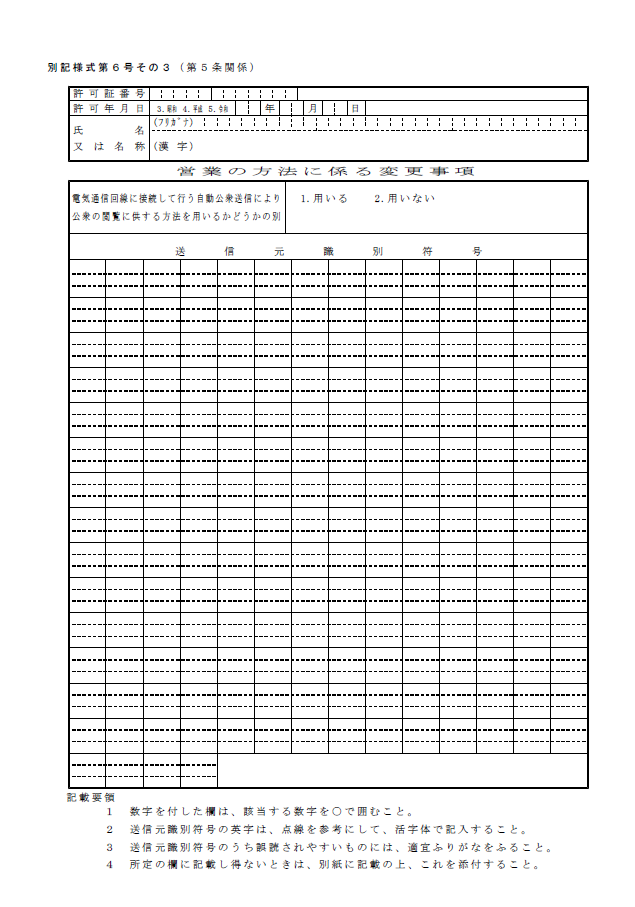

第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨

法人にあつては、その役員の氏名及び住所

2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

古物営業法 第八条の二(閲覧等)

氏名又は名称

第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号

許可証の番号

2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

古物営業法 第十二条(標識の掲示等)

2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。