晴れて古物商許可証を取得した後でもやるべきことはあります。古物商の方は古物営業法に則って古物営業をしなければなりません。これを古物商の義務といいます。ここでは、古物商許可証を取得した後に遵守すべき古物商の義務についてまとめました。

古物商三大義務1:取引相手の真偽の確認義務

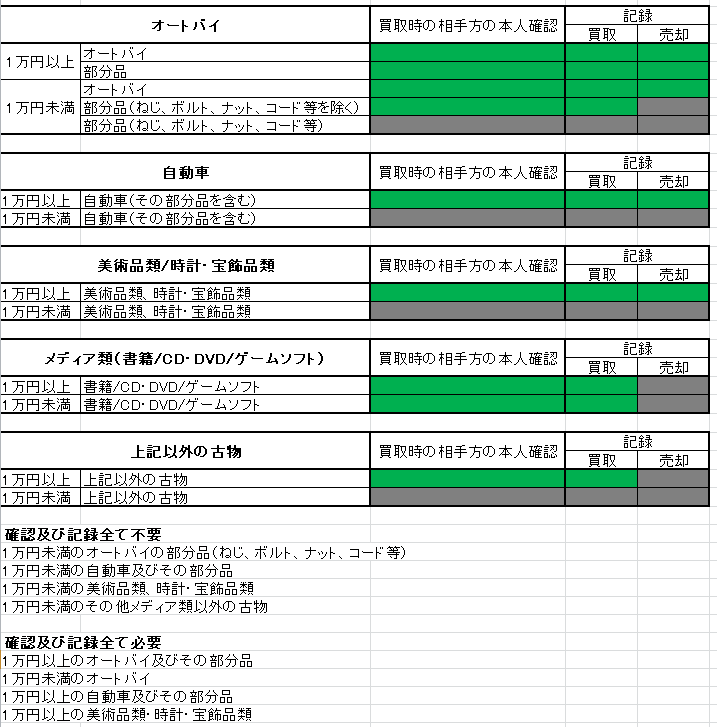

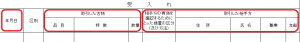

本人確認分類表

古物の買取を行う際は、買取依頼者の身元確認と帳簿への記録をしなければなりません。これは、リサイクルショップ・リユースショップに限らず全ての古物商に義務付けられています。また、取引相手の真偽の確認義務において、物品の種類や金額によって義務が発生するものとしないものに分かれます。以下の表をご覧ください。

取扱品目によって細かく分かれています。実際に買取業務を行う際は、品目や価格に応じて対応を変えるのは非効率的であるため、品目や価格に関係なく、買取を行う際は必ず本人確認及び取引の記録をするべきであると思われます。

有効な本人確認書類

- 運転免許証

- マイナンバーカード(旧住民基本台帳カード)→マイナンバーを控えることはできません。

- 健康保険証→記号・番号を控えることはできません。

- パスポート

- 在留カード(外国人の方)

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことを目的としています。つまり、その人にとっては非常に秘匿性の高い情報となります。このマイナンバーカードを本人確認書類としてリユース事業者が使用すると、情報漏洩の危険性があるため、情報セキュリティの面において本人確認書類としてはふさわしくないのです。

健康保険証に関しましては、2020年10月1日より改正保険法が施行され、健康保険証記載の保険者番号、保険証上部に記載されている記号・番号が「個人情報」扱いとなりました。記号・番号を控えることはマイナンバー同様できませんのでご注意ください。

また、全ての本人確認書類について言えることとして、本人確認書類の有効期限が切れていないかを必ず確認してください。有効期限が切れているものは当然本人確認書類としては無効です。

非対面取引(郵送買取/宅配買取)による本人確認方法

宅配買取について、買取依頼人の身元確認の方法はいくつかありますので、以下に列挙します。

- 電子署名付き電子メール

- 印鑑登録証明書及び登録印鑑を押印した書面

- 住民票の写し

- 本人限定受取郵便(現金書留)

以下の本人確認書類においては、簡易書留かつ転送不要郵便の設定をしなければなりません。

- 運転免許証/健康保険証/パスポート等のコピーまたは画像

- 写真付きの本人確認書類+売主の容貌の画像(リアルタイムでのビデオ通話による確認を含む)

対面による買取において使われる運転免許証や健康保険証は、それだけでは宅配買取の取引においては不十分であり、転送不要の簡易書留を送付した上で本人名義の銀行振り込みをしなければなりません。

個人情報の記入時における注意点

- 依頼人本人が面前でボールペン等により記載します。あらかじめ書いたものを提出することは認められません。

- タブレットを使用する場合、タッチペン等の器具を使用しなければならず、指を用いて相手方の氏名を記載させることは認められません。

- 「筆記」させる行為が必要となるため、マウスを操作して表示させたり、キーボードを操作して氏名を打ち込ませるなどの方法は認められません。

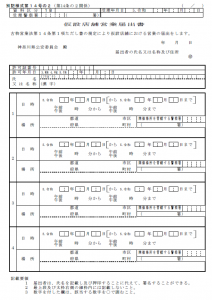

古物商三大義務2:取引記録の帳簿等への記載・保存義務

古物営業を行った場合には、取引の都度、帳簿又は電磁的方法(エクセル等のデータ)により古物台帳として記録して保存(3年間)しなければいけません。また、本社等で一括保管するのではなく、営業所ごとに記録を保管しなければなりません。データとして保存する場合は、営業所での取引内容が閲覧でき、かつ直ちにプリントアウトできなければなりません。様式は基本的に自由ですが最低限記録すべき事項は以下の通りです。

取引年月日

年号が変わったこともあり、和暦ではなく西暦で書いた方がいいかと思います。

古物の品目及び数量/特徴

品目とはいわゆるカテゴリーのようなもので、「貴金属」「切手」「カメラ」などと記載します。特徴は「K18 喜平ネックレス 50g」「ニコン 28Ti」など、商品名を記載します。シリアルナンバーなどあればそれも記載します。

買取依頼人の住所・氏名・職業・年齢と身元確認方法/18歳未満の買取依頼人の対応について

身分証明書のコピーを取った場合は、それとともに保管します。

また、18歳未満の買取依頼人からの買取は行わない方がいいかと思います。どうしてもという場合は、保護者同伴の元買取を行うのがベストでしょう。例えば「同意書」を書いてもらうという方法もありますが、その同意書を買取依頼人が偽造するケースも考えられます。「保護者同伴でなければ買取はできない」ぐらいのスタンスであるのがちょうどいいかと思います。民法上、未成年者は法定代理人(多くは親)の同意を得ないで行った取引を取り消すことができるとされており、後になってトラブルにつながることが多いのです。考えられるのは、「親のネックレスを子が勝手に売った」といったパターンです。これは子と親と古物商の三者間トラブルになる可能性があります。ですので、18歳未満の方からは買い取らない、あるいは保護者同伴を必須条件として買い取る必要があります。また、非対面取引での買取の場合は金額に拘わらず18歳未満でないことを確認する必要がありますので注意しなければなりません。

なお、18歳未満の方から同意確認なしに古物を買い取った場合、警察署長が警告書を発出することができます。この警告に従わず、さらに18歳未満の方から買取った場合は30万円以下の罰金が科せられます。過失のない場合以外、18歳未満であることを知らなかったことを理由として処罰を免れることはできませんのでご注意ください。(ここでの「過失のない」とは、本人確認、年齢確認を正しく履行した場合を言います。)

古物商三大義務3:不正品等発見時の警察官への通報義務

取引した古物が盗難品等の疑いがある場合には、直ちに警察に通報しましょう。これを「不正品の申告義務」といいます。経営者だけではなくスタッフ・従業員全員この義務を負いますのでご注意ください。盗品と知らずに買い取った場合は特に罪に問われることはありませんが、古物商の義務として日頃から盗品について常に注意を払う必要はあります。

また、買い取った商品が盗品や遺失物のときは、被害者に無償で返還しなければならない場合があります。これを被害者の無償回復請求権といいます。特に、古物商が一般人から入手した古物が盗品又は遺失物であった場合、盗難又は遺失の時から2年間、被害者等は無償で当該古物の返還を請求できます。ただし、図書券やビール券等の商品券・金券類は民法の無償回復請求権の規定が適用されていません。

盗品を持ち込む客の特徴の一例

- 身分不相当なものの持ち込み(男性なのに女性のブランド品、あるいはその逆/若いのに高価な物品の持ち込み)

- 住所が遠隔地

- 連れが店の外で待機している

- 常に携帯電話やスマホを見ている

- とにかくせかす

- 預かりを認めない

- 身分証明書と写真が異なる

盗品の可能性があるものの一例

- 新品/最新機種のものを何度も持ち込む

- 一度に同じものを大量に持ち込む

- 製造番号やシリアル番号が削られている

- 商品に付されているネームやイニシャルが異なる

- 商品に付されている会社名と客との関連性がない

その他の古物商の義務

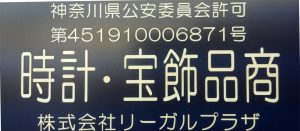

古物商プレートの作成・掲示

古物商許可を受けた後、営業所・店舗に標識(古物商プレート)を掲示する必要があります。様式も横160mm、縦80mmの紺色に白文字と決められております。材質に関しても、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。営業所・店舗の入り口やレジ回りなど、公衆の見えやすい場所、顧客に見えやすい場所に掲示します。自宅で古物営業を行う場合は玄関に設置するのがベストです。例えメルカリ等インターネット上での古物販売だけであっても古物商プレートの掲示は必須となります。また、複数の営業所・店舗がある場合は営業所ごとに掲示するようにしましょう。1営業所につき1標識の掲示です。

品触れ

品触れとは警察からの手配書をいいます。古物商に対して窃盗事件の被害品の特徴などを通知し、その有無の確認を求めるものです。品触れを受け取ったら受取日を記載し、6か月間の保存義務が課せられます。もし品触れに該当する品物を買取依頼人が所持していた場合は直ちに通報しなければなりません。

差止め

差止めとは盗品の疑いのある古物を30日以内の期間を定めて保管することを警察から古物商に命ずることを言います。差止めが命じられると保管命令書という文書が出されます。それとともに当該古物を保管しなければなりません。勝手に卸してはいけません。

立ち入り調査

主に古物台帳などの帳簿の確認と古物商プレートの掲示の確認のために警察が立ち入り調査をすることがあります。例えマンションの一室を主たる営業所として登録した場合でも、或いはインターネットだけでリユースビジネスを行っていたとしても、不定期ではありますが、警察署による立ち入り調査はあります。調査を拒否したり妨害したりすると10万円以下の罰金が科せられます。

名義貸しの禁止

自分自身の名義をもって、他人に古物営業を営ませることはできません。

古物営業の取引場所の制限

古物の取引をする場合は、営業所(=店頭買取)又は相手方の住居(出張買取)で行わなければいけません。ただし、仮設店舗営業届を出すことにより仮設店舗を出店して買取等古物営業を行うことができます。

仮設店舗営業届出について

仮設店舗営業届は各都道府県の警察署により書式・様式が異なる場合があるので、必ず確認して下さい。この仮設店舗営業届出書のポイントは開催場所の所在地を具体的に記載することです。例えば「2丁目付近」とか「ショッピングモール内」のような表記では開催場所の所在地が特定できない為却下となります。

また、仮設店舗営業を行う場合は仮設店舗営業を行う場所の警察署が管轄・提出先となります。例えば神奈川県に主たる営業所がある古物営業事業者が北海道のショッピングモールで仮設店舗営業を行おうとする際は、この仮設店舗営業届出書は北海道警察に提出します。ただし、仮設店舗営業を行う場所の都道府県に営業所がない場合は、主たる営業所の所在地の管轄警察署においても届出することができます。ちなみに郵送での届出は受け付けていません。

また、仮設店舗営業を行う際に仮設店舗の分の古物商プレートを用意し、仮設店舗に掲示する必要があります。仮設店舗営業届出の提出期限は仮設店舗営業開始3日前までです。手数料は不要です。

出張買取/訪問買取を行う古物商の義務

クーリングオフの適用

出張買取や訪問買取の場合、 売主が売買の申込書や契約書を受け取った日から8日以内は、売主は商品の返却要求ができます。これは、いわゆる押し買い業者による強引な訪問買取による被害が多発した為、「あの金額は安い。やっぱりやめた!」という売主の要求に応える義務が買取業者にあるのです。ただし、それはあくまで出張買取や訪問買取など、売主の自宅において売買が成立した場合であり、店舗における売買の契約や郵送買取においてはクーリングオフは適用されません。古物商は8日間の間に売主から返却要求をされたらそれに応える義務があるので、売買成立後はそのまま保管します。その8日間については、商品の所有権は未だ売主にあると解釈されるので、勝手に第三者に売却したりしてはいけません。ちなみに以下の商品は売主の利益を損なう恐れが無い、又は規制すると流通が阻害されるということでクーリングオフ適用除外品となります。

- 二輪以外の自動車

- 大型の家庭用電気機械器具

- 家具

- 書籍

- 有価証券(商品券など)

- レコード、CD、DVD、ゲームソフト類

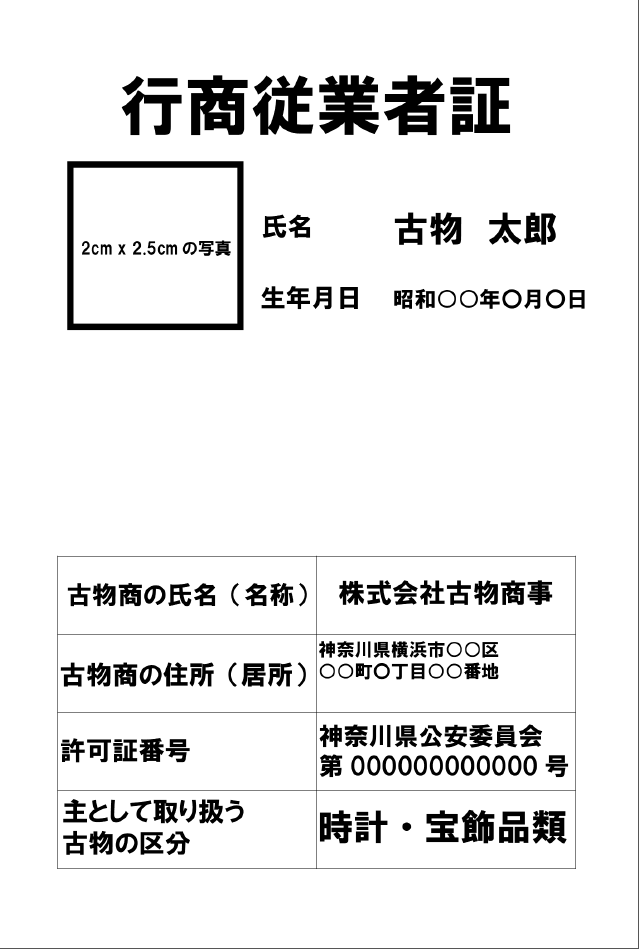

行商従業者証の携帯

出張買取など店舗や営業所を離れて買取依頼人の住所・居所等で買取を行うことを「行商」といい、古物営業の許可申請を行う際にあらかじめ「行商をする」と届け出る必要があります。出張買取を行う際または競り売りをするときは古物商許可証または行商従業者証を携帯する必要があります。また、取引の相手方から古物商許可証又は行商従業者証の提示を求められたときは、提示しなければなりません。

様式に関しては古物営業法施行規則第10条、別記様式第12号において以下のように定められています。

- 縦5.5cm横8.5cm

- 表面に行商をする当該従業員の写真(縦2.5cm以上横2cm以上のもの)を貼り付け/氏名と生年月日を記載

- 裏面に古物商の氏名または名称・古物商の住所または居所・許可証番号・主として取り扱う古物の区分を記載

- 材質はプラスチック又は同程度の耐久性を有するもの

その他の義務

- 不招請勧誘の禁止→アポなし飛び込み勧誘の全面禁止。また、当初は「査定のみ」という依頼に基づいて訪問した際の、査定以上の勧誘の禁止。

- 勧誘目的の明示→事業者名、目的、物品の種類の明示。

- 再勧誘の禁止→一度取引を断った顧客への再勧誘の禁止。

- 書面交付義務→物品の種類、特徴、数量、価格やクーリングオフに関する説明事項が記載された書面の交付。

- 物品の引き渡しの拒絶→消費者は、クーリングオフ期間中であれば物品の引き渡しを拒むことができ、また無条件で契約の撤回や解除ができる。

HP上の古物営業法に基づく表示の表記

トップページに古物商許可申請をした氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、古物商許可証の許可番号を表示しなければならないこととされています。ただし、トップページ以外の個別ページを作成し、トップページにリンクを貼ることも認められています。例えば、トップページの中に「古物営業法に基づく表示はこちら」といったテキストやバナーを表示し、そこにリンクを貼り、古物営業法に基づく表示が記載された個別のページに飛べるようにしても問題はありません。

※会社概要や特定商取引法のページに表示しているだけでは認められません。また、屋号や営業所名ではなく、許可を受けた方の本名または法人の正式名称を表示しなければなりません。

変更の届出

申請内容を変更する場合、変更する内容によって届出の様式が異なります。古物商許可証に記載されている内容を変更する場合は「書換申請」、古物商許可証に記載されていない内容を変更する場合は「変更届出」となります。

書換申請(手数料:1500円)

- 氏名又は法人名

- 主たる営業所の住所又は居所

- 代表者の氏名

- 代表者の住所

- 法人の代表者の交代

- 行商をしようとするものであるかどうかの別

変更届出(手数料:無料)

- 営業所の管理者の住居地

- 古物商許可個人申請者が主たる営業所以外の営業所を移転する場合

- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分

- ホームページ利用取引をしようとするものであるかどうかの別

- 法人の役員の氏名又は住所

引越し・移転手続き(個人)

| 案件 | 提出期限 | 提出書類 | 手続き内容 | 手数料 | 提出先 | 備考 |

| 古物商許可個人申請者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 書き換え手続き | 1,500円 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 引越し後の住民票(本籍が記載されたもの)を添付する必要あり |

| 営業所の管理者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | |

| 古物商許可個人申請者が主たる営業所を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 移転前の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||

| 同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 移転後の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |

| 古物商許可個人申請者が主たる営業所以外の営業所を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||

| 同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | ・主たる営業所の場所を管轄する警察署 ・移転する営業所の場所を管轄する警察署(移転後の場所) | 新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |

引越し・移転手続き(法人)

| 案件 | 提出期限 | 提出書類 | 手続き内容 | 手数料 | 提出先 | 備考 |

| 法人の古物商が会社の本店所在地を移転した場合 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 書き換え手続き | 1,500円 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される |

| 法人の古物商の代表者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から20日以内 | 変更届出・書換申請書 | 書き換え手続き | 1,500円 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される ・引っ越し後の本籍記載の住民票の添付が必要 |

| 法人の古物商の役員(代表者以外)が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 引っ越し後の本籍記載の住民票の添付が必要 |

| 法人の古物商の管理者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 引っ越し後の本籍記載の住民票の添付が必要 |

| 法人の古物商が主たる営業所を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 移転前の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||

| 同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 移転後の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される ・新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |

| その他の営業所(主たる営業所以外の営業所)を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||

| 同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | ・主たる営業所の場所を管轄する警察署 ・移転する営業所の場所を管轄する警察署(移転後の場所) | ・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される ・新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |

法人成り

個人で古物営業許可を受けていた方が法人を設立(法人成り)した場合、個人の古物商許可証は返納し、新たに法人の古物商許可証を取得しなければなりません。

再交付申請

古物商許可証を亡くしたり、著しく古物商許可証が汚損した場合、速やかに主たる営業所の管轄警察署に対して再交付申請をする必要があります。再交付申請手数料は1300円です。

提出期限

原則として変更があった日から14日以内に主たる営業所の管轄警察署に届け出るようにしてください。(登記事項証明書の謄本を添付する必要のある変更の場合は変更の日から20日以内)

また、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の新設、変更、廃止は変更日の3日前までに届け出てください。

提出期限に間に合わなかった場合

期限内に提出できなかった場合は、遅延理由書の提出を求められる場合があります。ただし、書式等は特に決まっておらず、各都道府県の警察署により対応が異なります。一度確認してみてください。遅延証明書に関して最低限必要な情報は以下の通りです。

- 作成日

- 宛先(各都道府県の公安委員会)

- 古物商の氏名・住所・許可番号(法人の場合は名称・所在地・代表者の氏名)

- 遅延した理由(正直に)

変更を放置すると古物商許可証を取り消されるかもしれません

古物営業法が改正され、新たに「簡易取り消し制度」が新設されました。つまり、古物商の所在が不明なとき、各都道府県の公安委員会は官報で公告し、30日を経過しても古物商から申し出がなければ、古物商許可を取り消せるようになりました。これは、古物商許可証の悪用を防ぐ目的があるためです。

古物商許可証を返納しなければならないケース

以下のような事由に該当した場合、その日から10日以内に古物商許可証を管轄警察署に返納理由書を添えて返納しなければなりません。

古物商の営業をやめる・廃業する

古物のビジネスをやめる・廃業する場合は、古物商許可証を返納しなければなりません。例えばご自身が高齢で事業の引退を決めたり、けがや病気により営業を続けることが困難である場合等も考えられます。

法人の古物商許可を取っている会社がなくなる

具体的には許可を受けている法人が合併により消滅したり、解散した場合です。また、移転・廃止等により営業所がなくなる場合も考えられます。

古物商許可を取って6ヶ月以上営業していない、または6ヶ月以上営業を休止している

営業実態がなければ古物商許可証を返納しなければなりません。その目安は6か月ということになります。

古物商許可証をなくして再発行してもらったあと、古い許可証が見つかる

なくした古物商許可証は再発行ができますが、後になってから古物商許可証が発見された場合、放置せずに管轄警察署に連絡した上で返納してください。

個人の古物商許可を取っている人が亡くなる

古物商許可証は取得した個人の固有のものであり、相続できません。この場合は相続人(同居の親族又は法定代理人等)が故人の古物商許可証を返納することになります。

行政処分について

以下のような場合、公安委員会より行政処分を受ける可能性があります。

指示

- 従業員等が行商従業者証を携帯せずに行商をした

- 従業員等が買取依頼人の身元確認を行わなかった

- 従業員等が不正品に関する申告を怠った

- 従業員等が帳簿などへ虚偽の記録をした

- 従業員等が品触書の保存等をしなかった

上記のいずれの場合も、古物営業の許可を得た者の指導監督不行届による場合に限定されます。また、指示に従わなかった場合は営業停止などの処分を受けます。

営業停止

- 古物営業の許可を得た者の指導監督が全く行われず、従業員が買取依頼人の身元確認及び不正品に関する申告、或いは帳簿等への記載を怠った

- 古物営業の許可を受けた事項に変更が生じたが届出書などの提出を怠った

- 古物営業の許可を得た者が、許可証を携帯せずに行商をした

- 古物営業の許可を得た者が、管理者になる資格がないと知りながらその者を管理者に選任した

取消

不正な方法で古物商許可を取得した、または古物商許可の取得時は欠格要件に該当しなかったが、取得後欠格要件に該当した

欠格要件に該当することを知りつつ古物商許可証を申請・取得した場合は取消処分に該当します。また、取得後に欠格要件に該当した場合も同様です。

6か月以上営業を休止していて、再開のめどが立っていない

6か月以上営業を休止している場合は古物商許可証を返納しなければならないのですが、再開の目途が立たない場合は取消処分に該当することになります。

古物商許可証の取得後、6か月以内に営業を開始しなかった

何らかの理由・やむを得ない理由があり、古物商許可証を取得してもすぐに営業を開始することができない場合がありますが、その場合の目安もやはり6か月です。

所在不明になっている

官報で公告後30日以内に所在を申し出なければ、聴聞を経ることなく許可が取り消されることとなります。

盗品売買など古物営業法に違反した、または営業停止処分に従わなかった

古物商もしくは古物市場主又はこれらの代理人等が、その古物営業に関し次の法令違反行為をした場合であって、盗品等の売買等の防止もしくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害される恐れがあると認めるときは、取消処分に該当することになります。

以上のような理由で取消処分を受けた場合、古物商許可証を再取得するとなると、取り消し処分を受けてから5年を経過しなければ古物商許可証を再取得することはできません。(取消処分が決定する前に自主返納した場合も同様)

罰則規定

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

- 古物営業の許可を受けた者が、古物の買取時に定められた身元確認をしなかった

- 買取や販売の記録をした帳簿などを保存期間中に紛失し、直ちに警察署長に届け出なかった

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

- 古物営業の許可を受けずに古物商を営業した

- 営業停止または許可取り消しの行政処分に従わなかった

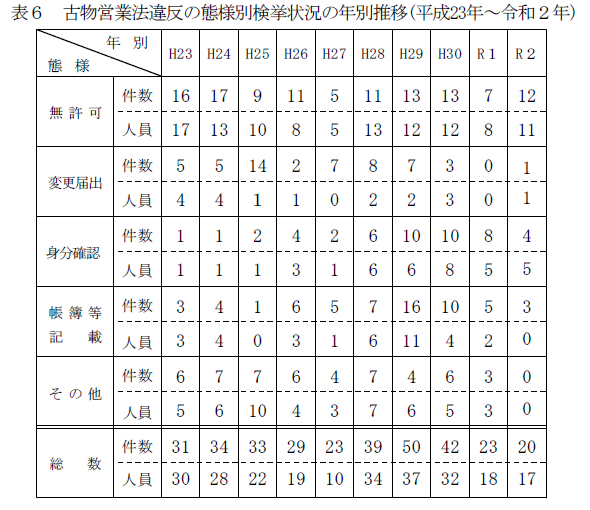

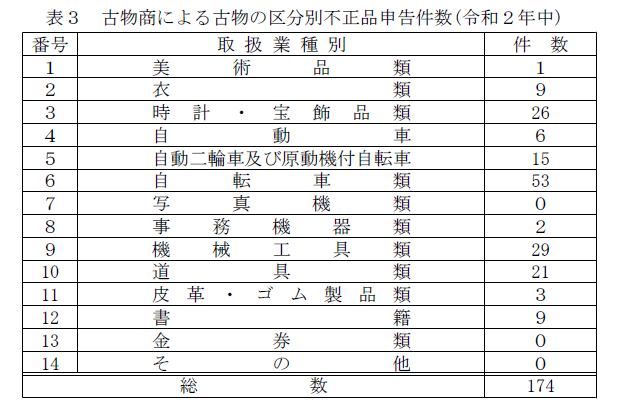

参考:統計資料(古物営業の概況)より読み取れること

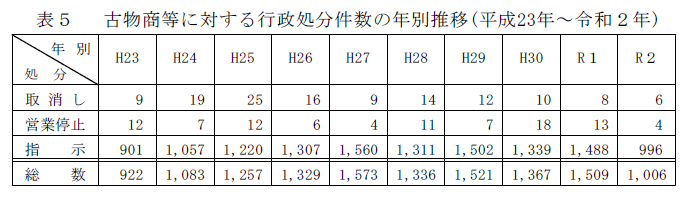

以下の表は、警察庁HPより公開されている「古物営業の概況」という統計資料より抜粋したものです。

副業で古物営業を行うために古物商許可証を取得される方が年々増えている印象ではありますが、古物商許可証を取得した後は古物商の義務を遵守しなければなりません。例え小規模で古物のビジネスを始めたとしても適正な古物営業を行っているかどうかを警察官は必ず確認します。そして毎年必ず古物商が何らかの行政処分を受けているのが実態です。今一度、古物商の義務とは何なのか?何をしなければならないのか?といったことを再確認し、やるべきことを確実に行った上で古物営業を行っていただきたいと思います。

関連法規

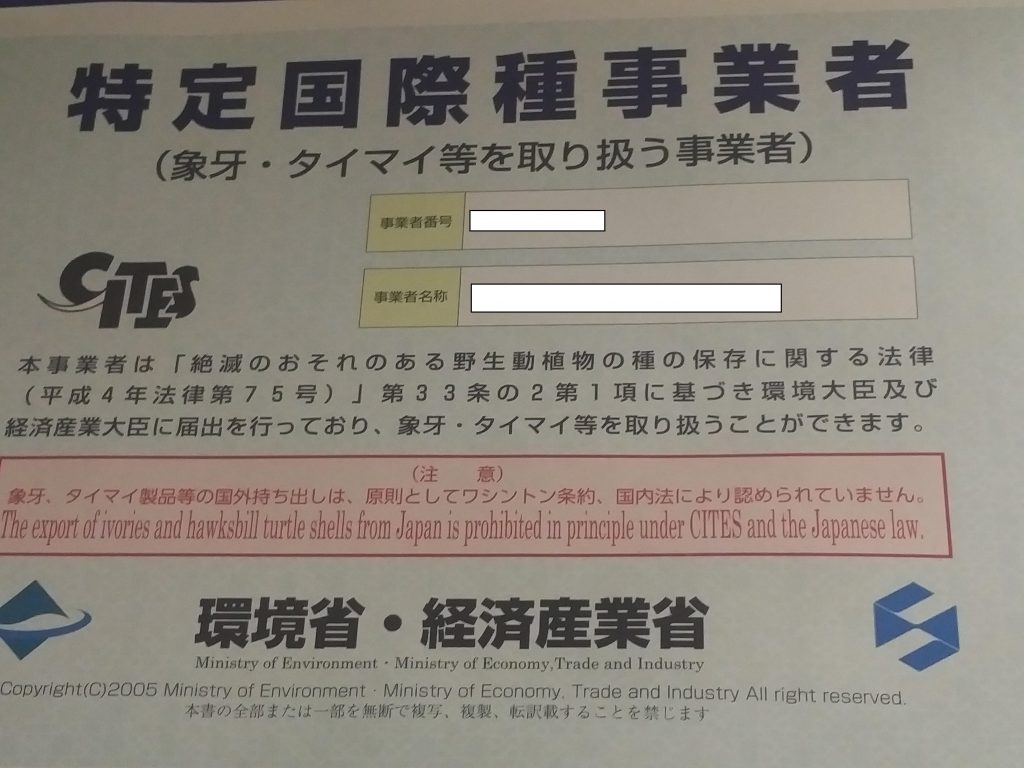

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)/外国為替及び外国貿易法(外為法)

- 希少野生動植物の固体等の取引、販売目的での陳列又は広告をすることはできません。

- 象牙製品等を取り扱う業者は登録申請が必要です。

- 象牙製品等を取り扱う業者は、その取引量、相手方の氏名、住所等の確認と記録が義務付けられています。

- 取引の記録は5年間保存する必要があります。

- 全形を保持した象牙(生牙、磨牙、彫牙)、タイマイ等の甲羅を取引する場合は、物品ごとに環境大臣への登録等が必要となります。

- 所有する象牙のカットピース等(1kg以上かつ20cm以上)の管理表の作成が義務付けられています。

- 象牙製品等の海外取引を行う場合や購入者が海外へ持ち出す場合には、外為法に基づく承認等を受ける必要があります。

【事業の届け出・台帳記載要領等についての問い合わせ先】

関東経済産業局 国際課 TEL:048-600-0262

【全形を保持した象牙等の登録についての問い合わせ先】

一般財団法人 自然環境研究センター TEL:03-6659-6018

【象牙製品等の海外取引・海外への持ち出しについての問い合わせ先】

経済産業省 貿易経済協力局 野生動植物貿易審査室 TEL:03-3501-1723

特定商取引法

特にインターネットオークションやフリマアプリ等の通信販売を行う場合は、特定商取引法により下記のような規制を受けることになります。また、全ての商品が対象です。

- 広告表示の規制:事業者の氏名、法人名、住所、電話番号等を表示しなければなりません。通称や屋号、サイト名だけの表示は認められません。

- 誇大広告の禁止:著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。

- 返品特約の有無やその内容について、消費者に分かりやすく表示しなければなりません。返品特約がない場合は、商品を受け取った日から8日間以内であれば解約(返品)することが可能です。(その際の送料は購入者負担となります)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(マネーロンダリング防止法)

宝石・貴金属等取扱業者には、特に200万円を超える現金取引に限り、本人確認、本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存の届け出の義務が課せられると同時に、支払調書を作成して税務署へ提出しなければなりません。また、疑わしい取引(「収受した財産が犯罪による収益である疑い」又は「顧客が組織的犯罪や薬物犯罪にあたる行為を行っている疑い」)については、取引金額に拘わらず、公安委員会に届け出なければなりません。

また、以下に貴金属売却の際に発生すると想定される税金のポイントをまとめました。

所得区分

譲渡所得:買取店などで1回ほどの売却を行った場合

雑所得:継続して何度も売却を行っている場合

事業所得:事業として行い、売却で利益を得て生活している場合

※一般的には譲渡所得があてはまります。以下、譲渡所得の計算方法です。

譲渡所得の計算

譲渡所得(不動産などの分離課税される譲渡所得を除く)=売却額-(購入時の金額+購入と売却時の経費)-特別控除(50万円)

その年分の譲渡所得の対象となるすべての品目の合計額を計算し、売却額の合計額が購入価格の合計額を50万円以上超える場合は税金(所得税及び住民税)が発生する可能性があります。

つまり、売却額が新品購入時を超えるような高値にならない限り、税金は支払わなくて良いことになります。

金地金など資産の所有期間が5年超か以下かにより税金の計算方法が違ってきます。

所有期間の違いによる譲渡所得計算方法

<短期譲渡(所有期間が5年以内)>

総合短期譲渡所得として総合課税により給与・年金等の所得と合算して税額を計算

総合短期譲渡所得=合計の売却価額-(取得費+手数料)-特別控除額50万円

例)3年前に100万円で購入した金を200万円で売却 (=譲渡価額)

200万円-(100万円+0万円)-50万円=50万円

<長期譲渡(所有期間が5年超)>

総合長期譲渡所得として総合課税により給与・年金等の所得と合算して税額を計算

総合長期譲渡所得={合計の売却価額-(取得費+手数料)-特別控除額50万円}X1/2

例)10年前に100万円で購入した金を200万円で売却 (=譲渡価額)

{200万円-(100万円+0万円)-50万円}×1/2=25万円

※いずれも手数料がかからない重量の金を売買した場合。

取得費の算出方法

(1)原則

他から購入した資産については、購入代金のほか購入手数料等の付随費用を加えた額を取得価額とします。

(2)相続、贈与により取得した場合

相続や贈与(限定承認を除く)によって金地金を取得した場合には、先代の取得価額を引き継いで譲渡所得金額を計算します。

(3)購入価額が不明な場合

親からの相続により金地金や金貨を相続したが領収書などの購入当時の書類が紛失して購入価額が不明の場合には、譲渡による「収入金額の5%」相当額が取得費とみなします。

購入価額が不明の場合は、譲渡所得の金額の計算上非常に不利になりますので、金地金や金貨を購入した場合には、領収書や買付け明細書などの書類を保存しておくことが大切です。

金購入時の計算書/領収書がない場合の具体例

例えば300万円で購入したインゴットを400万円で売った場合、売却時に費用がかかっていないと仮定して売却益は100万円となります。

しかし、300万円という購入金額が証明できないと、売却益は385万円とみなされてしまいます。

相続税

相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が課税されます。

Q1:相続で地金をもらったのですが、税金はかかりますか?

A:地金・金貨・プラチナコインは資産となりますので、相続(贈与)が行われた場合は、相続税(贈与税)の対象となります。

被相続人から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。

価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。

Q2:相続の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?

A:相続開始日(=原則として被相続人の死亡日)の時価が評価額となります。

Q3:贈与の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?

A:贈与成立日の時価が評価額となります。

Q4:相続、贈与で得た地金を売却した時の税金の計算はどうなりますか?

A:相続・贈与で取得した地金・金貨・プラチナコインをご売却した場合、被相続人が取得した時の価格を取得費として引き継いで譲渡所得を計算します。

また、財産を受けた人が相続・贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継いで、短期又は長期の判定を行います。

贈与税

贈与税は年間110万円(金・地金その他の財産を含めた合計額)の基礎控除額以下の贈与についてはかかりません。

ただし贈与を受ける場合には贈与をする方と贈与契約書を結ぶ必要があります。

なお、贈与の場合、贈与税における金の評価額は贈与成立日の時価(買取価格)となり贈与契約書に記載する必要があります。

※贈与契約書がないと贈与と認められない場合があります。また、贈与契約書なしで贈与し続けると一括贈与とみなされてしまう可能性もあります。

支払調書

お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者はお客様の「個人番号(マイナンバー)」の提示を求めなければなりません。

Q:なぜ事業者は個人番号(マイナンバー)の提示を求めるのですか?

A:平成23年の所得税法改正に伴い支払調書制度が導入されました。

お客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、事業者は、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務づけられました。

※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインおよび、純金積立、プラチナ積立です。銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。

※例えば金インゴットの売却益が199万円であった場合であっても、売却者の確定申告は必要となり、申告を怠ると申告漏れによる追徴課税が課せられる可能性があるため注意が必要です。

ちなみに、宝石・貴金属等を取り扱う古物商は、犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング防止法)の貴金属等取引業者に該当するため、200万を超える現金取引を行う場合に限り、本人確認及び取引記録の保存期間が7年間となります。(通常は3年間)

電気用品安全法

アンティーク照明器具等(電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付家具、コンセント付き家具で昭和43年11月施行の旧電気用品取締法の規制以前に製造されたものであり、主に装飾・鑑賞を目的とした古美術品であり、貴重性、希少価値が高い1品もの)を取り扱う場合、電気コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い、電気用品として販売する場合には、電気用品安全法を免除する例外承認制度の申請をしなければなりません。例外承認の申請をするためには製造事業者届出をすること、自主検査を実施しその検査記録などを3年間作成保存すること、取扱注意が必要なことを消費者に確実に認識させる旨を記載した取扱説明書を販売時に添付することが必要です。なお、例外承認は2年更新です。

消費生活用製品安全法

PSCマークの無い特定商品は、新品・古物、国内・国外製を問わず販売及び販売目的の陳列、通信販売(ネットオークション、フリマアプリ等を利用しての出品・販売を含む)が禁止されています。

主な対象商品

- 使い捨てライター/多目的ライター

- バイク用ヘルメット

- レーザーポインター

- 石油燃料機器(石油給油器、石油風呂釜、石油ファンヒーター、石油ストーブ)

- 乳幼児用ベッド

- 浴槽用温水循環器

- 家庭用圧力鍋/圧力釜

- 登山用ロープ(ザイル)

消費者安全法

古物の買取依頼人や売却客が消費者安全法の「消費者」に該当します。消費者安全法の違反行為とは、以下のような例が挙げられます。

- 消費者が古物商に対し、住居や営業所から退去するよう意思表示したにもかかわらず、その場から退去しない

- 電話により執拗に勧誘する

- 契約の締結、履行、申し込みの撤回等に関し、消費者を欺き、又は威迫して困惑させる

- 古物の売買契約の勧誘、契約申込みの撤回、解除、解約に際して消費者の判断に影響を及ぼす行為を告げず、又は不実のことを告げる

以上はあくまで一例ですが、上記のような行為を行った場合、それが「虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に侵害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがある行為が事業者により行われた事態」に該当する場合、都道府県知事或いは市区町村長が必要な限度において事業者に対し、報告要求や立ち入り、調査・質問等を行う場合があります。また、消費者庁により事故態様などが公表される場合があります。

買取実務関連記事